「Blogwrite」や「HepCat」といった便利なツールが続々と登場している事から、ブログで稼ごうと考える人が増えています。特に英語を活かしたブログは稼げると話題や注目を集めています。 ここでは、英語が得意な人向けに英語ブログで稼ぐためのポイントを紹介していきます。 ブログで稼ぎたい人に英語がおすすめの理由とは? まずは、なぜブログで稼ぐには英語がおすすめなのかという点から解説していきましょう。 しっかりと稼いでいる人気ブログには「自身の経験談が散りばめられている」といった共通点があります。 英語が得意な人であれば、「どうやって英語をマスターしたのか」といった経験が役に立ちます。 英語の習得方法は、人によってバラバラですよね。 英語をマスターしたいと考えている人は、 ・あなたがどうやって英語を習得したのか ・英語を勉強している時の感じた事 ・あなたからのアドバイス を求めています。 英語は常にニーズ(需要)が高いジャンルなので、稼げる可能性が高いというのもおすすめする理由の1つです。 さらに、ブログの運営方法さえマスターすれば、すぐに始める事ができます。 ブログ運営以外に新しく覚えなければいけない事がないので、気軽に始められます。 英語ブログで稼ぐなら学習ブログが一番の近道 得意な英語を活かして稼ぐなら「学習ブログ」が一番の近道です。 英語を活かしたブログ運営は、 ・学習ブログ ・翻訳ブログ

「Blogwrite」のように簡単にブログの記事投稿や管理ができるソフトウェアが登場しました。 ブログ運営が簡略化された事で副業としてブログを始めようと検討している人もいるのではないでしょうか?そこで気になるのが会社にバレるかどうかですよね。 今回はブログを副業として始める時に会社にバレる可能性とバレないための対策を伝授していきます。 対策さえしていれば副業が会社にバレる事はない 結論から先に述べると、ブログを副業として始めても対策さえしっかりと行っていればバレる心配はありません。 もちろん、ブログだけではなく、全ての副業に言える事です。 実は、ブログで稼いで副業が会社にバレる原因は、基本的に3つしかありません。 バレる原因を把握してそれに合わせた対策をしっかりと行っていれば、バレるリスクを大幅に減らせます。 ブログで稼いでいる事が副業禁止の会社にバレる3つの原因 それでは、ブログで稼いでいる事が副業禁止の会社にバレる3つの原因を解説していきましょう。 原因と一緒に対処法も伝授しているので、今から副業を開始する、会社にバレたくないという人は参考にしてみてください。 確定申告をしていない ブログで副業を始めて、しっかりと利益を得られるようになった際には「確定申告」をしなければいけません。 正社員として1つの企業に勤めている場合は、会社が税金関係の支払いや手続きをしてくれるので確定申告をする必要はありません。 ですが、副業で得た収入は自分で税金関係の手続きを行う必要があります。 万が一、確定申告を怠ると、税務署から会社に「確定申告をしてください」と連絡が入ってしまいます。 その結果、会社にブログでの副業がバレるといった流れになります。 副業であるブログの収益が「年間20万円」を越えた時は必ず確定申告を行いましょう。 住民税の支払い 確定申告とは別に「住民税の支払い」で副業が会社にバレるといったケースもあります。

趣味や副業でブログ運営を始める人が年々増えているようです。 ブログ運営を始めた時に「思ったよりも集客できない」といった壁にぶつかった経験がある人も多いのではないでしょうか? そんな時はブログで集客できない原因を特定するのが解決の近道となります。 今回は、集客できないブログに多い3つの原因とそれぞれの解決方法を紹介します。 検索・訪問されない ブログで集客をするには、検索・訪問されなければいけません。 特に何もする事なく多くのユーザーを集められるブログは皆無です。 検索・訪問による集客を増やすためには「SEO対策」を行う必要があります。 GoogleやYahooといった検索エンジンで検索した時に1ページ目や2ページ目にブログが表示されるだけでアクセス数は大きく上昇します。 インターネットで調べ物をした時に5ページ目や10ページ目といった後ろのページまでしっかりと確認するという人はあまり多くはいません。 なので、まずは検索エンジンの上位に表示されるようにSEO対策をしっかりと行いましょう。 SEO対策は、需要の高いキーワード選びやタイトル作りなど、かなり奥が深いので焦らずゆっくりと覚えていきましょう。 ブログに訪問しても記事を読んでもらえない ブログにアクセスがあったのに「記事を読んでもらえない」といったケースも珍しくありません。 記事を読まないユーザーが多い=集客に失敗しているという事でもあります。 記事を最後まで読んでもらえないという事は、一番伝えたい事が伝えられない、誘導したい記事やサイトにユーザーを導く事が出来ていないという事ですよね? 記事を最後まで読まずに帰ってしまうユーザーが多い原因はシンプルに「ニーズを満たせていない」となります。 SEO対策に成功してユーザーをブログに誘導する事ができたのに「ユーザーが知りたかった情報」が記載されていない可能性が高いという事です。 ブログの記事を最後まで読んでもらえない時は、わかりやすい文章で役に立つ情報を記事にする事を意識しましょう。 ユーザーに記事を最後まで読ます事ができれば、自然と他の記事に誘導できるようになります。

ここ数年でAIを導入する企業が急増しました。 AIを仕事に導入して得られるメリットを知る機会は多くても、デメリットを知る機会はあまり多くなかったりします。また、新しい技術を導入する事に躊躇している企業も多いようです。 今回はAIを導入するメリットとデメリット、さらにデメリットの対処法を解説していきます。 そもそもAI(人工知能)とは? 「AI(人工知能)」というワードを聞いても、あまりピンと来ないという人もいるかもしれません。 ここ数年でいっきに進化したAI技術は、今後企業を運営するためには欠かす事の出来ない技術になるとも言われています。 AI(人工知能)は、指定した業務を自己学習して効率よく行うための技術です。 事務作業のデータ入力や工場のライン管理といった定型作業に取り入れている企業も珍しくありません。 指定した業務を命令通りに行うのではなく、AIの自己判断で作業を効率化できるといった魅力があります。 AIを仕事に導入するメリット まずは、AIを仕事に導入するメリットを紹介していきます。 AI導入の魅力を紹介しているサイトや動画も多いので聞いた事がある内容も多いと思いますが、おさらい感覚で確認していきましょう。 労働力不足の解消 AIを仕事に導入するメリットとして、最も有名なのが「労働力不足の解消」ですよね。 定型作業や単純作業をAIに任せる事で、業務に必要な人間の数を減らせます。 1人あたりの仕事量が減り従業員は無理なく働く事ができる、経営者は人件費の削減に期待ができるといったメリットがあります。 生産性の向上 定型作業・単純作業等の同じ動作を繰り返す作業はAIの得意分野です。 AIを導入する事でヒューマンエラーを減らす事で、「生産性を向上」させられるようになります。 人件費と生産コストの両方を抑えつつ、生産性を向上させられるというのは大きな魅力ですよね。

近年オンラインカジノや、ネットカジノの普及につれ、オンラインカジノの人気ジャンルのライブカジノのディーラーがAIのロボットになる可能性があるのはご存じでしょうか? しかし、気になるのは人工知能を持ったマシンやロボットが今後どのように私たちの生活に浸透し、役立っていくのかというところ。 AIの普及にされ便利になった事も多くありますが、人間の仕事がAIに取られていくという感覚が徐々に、世界中で心配されています。 ネットカジノやオンラインカジノもその中の一つですが、ライブカジノのディーラーがAIがになったらプレイヤーはネットギャンブルで勝てるのかという問題が大きく起きてきます。 将棋やオセロで人対AIの対決が報じられたりしていますが、その結果9割以上AIが人間に勝利を収めています。 ライブカジノのディーラーはAI化してほしくないという事が、オンラインカジノファンの本音ですね。 ~ライブカジノがAI化したらオンラインカジノは終わりを迎えてしまうのか?~ ライブカジノがAI化したら、勝てなくなってしまいプレイヤーが少なくなり過疎化の恐れがあるかといったら、さほど過疎化になる心配はありません。 現在のオンラインカジノは、ライブカジノはもちろん人気がありますが、ビデオスロットや、ライブではないルーレットやブラックジャックなどにも人気があります。 ビデオスロットやジャックポットなどは、既にAI化されていますが、しっかりと勝つことも可能です。 また、オンラインカジノはビデオスロットやテーブルゲームしかやらないユーザーもいるのでそのようなジャンルが好きなユーザーにはライブカジノのAI化問題は心配がありません。

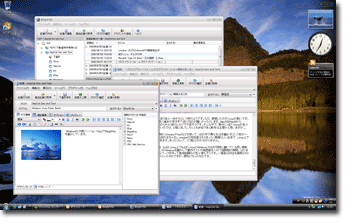

HepCat Dev and Test Blogクライアント『BlogWrite』の開発&テスト&アップデート情報をメインに、ブログやWebにまつわる技術的トレンドなどを扱う開発ブログです。 2007年02月26日 Vistaで使うと他で化ける文字 Vistaで変更された例のアレ(詳しくは知らない)で、文字表記にまつわる混乱があるそうですが、今に始まったことではなく、またか、という感じです。 基本的にはどうも、字体の変更なので大きな影響はないよ、という事らしいのですが、一部、事情により、新たな字体が追加され、旧字体に加え、新規に文字が追加されたようです。 http://www.jisc.go.jp/newstopics/2005/040220kanjicode.pdf 「表外漢字字体表(1,022字)の一部については、技術的な制約から、新しい漢字として追加を行った。」 実は、これが曲者で、 「漢字は、国際標準であるISOにおいても規格化されている。ISOの規格では、今回新規に追加した文字と既存の文字を別の字として扱っている。したがってISOの規定に合わせるため、10字については追加の規定を行った。」 という上記に該当する、既存文字と追加文字が共存する一部例外の文字に関しては、BlogWriteにおいて(HTMLエディタの方では)入力しただけで化けるようです。もちろん、例え正常に入力出来たとしても、それらの文字を使った場合、XPやそれ以前のパソコンで見ると化けて表示されてしまいます。 (なので、このまま、入力した時点で化けます、という方がBlogWrite的には良いかも) また、幾つか実験した限りでは、Web上のCGIアプリケーション等でも、これらの文字を入力すると、数値参照に変換されてしまったりという問題も確認しました。 しかし、困ったものです…。一応、変換時に候補一覧を表示させると、「環境依存文字」と表記されるのですが、気をつけていないと、つい間違って使ってしまいそうです。一目では字体の違いがわからない同じ文字が二つ並んでいるのですから…。 投稿者 BlogWrite担当 : 20:39 | コメント

Blogクライアント『BlogWrite』の開発&テスト&アップデート情報をメインに、ブログやWebにまつわる技術的トレンドなどを扱う開発ブログです。 « Atom1.0配信フォーマット、実質的に完成 | メイン | RSS 2.0 と Atom 1.0 の比較 » 2005年07月16日 Googleマップの好きな場所に好きな文字で噴出しピンを立てる Googleマップの好きな場所に好きな文字で噴出しピンを立てる方法。 JavaScriptでページ内に埋め込むのとは別に、URLを人に送る時など。たいした事ではないのですが、人に説明する時に忘れそうなのでメモ代わりに。 追記:コメント欄参照! 1.Googleマップの地図上で目的の地点をダブルクリック等で中心にもってきます。 2.ページ右上の「このページのリンク」でURLを取得。(下記のようなアドレス)http://maps.google.co.jp/maps?ll=35.692899,139.386313&spn=0.007334,0.013393&hl=ja

ブログ対応状況一覧 2007/2/23現在 個々のサービスの対応状況によって一部機能に制限があります。BlogWriteでは通信規格に準拠したサービスで、且つサービスで提供されている機能しかBlogWriteは利用できません。下記のリストは既知のサービスのもので、リスト未掲載のブログでも、通信規格に準拠さえしていれば動作する可能性があります。ブログサービス側の変更等で動作しなくなることがありますのでウィザシステムとしてすべてのブログでの動作を保証するものではありません。 ブログ 動作状況 備考 対応規格 Movable Type 3 以上(4含む) 正式対応 3.2以上をお使いの場合は、MovableTypeの仕様変更により、MovableType管理画面のメイン・メニュー > システム・メニュー > 投稿者のプロフィール画面で「Webサービスのパスワード」(MT3.2では「APIパスワード」)を設定し、それをBlogWriteで使う必要があります。4.0以上では、 1. MovableType?管理画面システム 2.

HepCat Dev and Test Blogクライアント『BlogWrite』の開発&テスト&アップデート情報をメインに、ブログやWebにまつわる技術的トレンドなどを扱う開発ブログです。 « Windows Vistaの悩み | メイン | JUGEMでBlogWriteが利用出来るようになりました » 2007年02月17日 rimo.tv スクリーンセーバー (for Win) [ etc ] 噂のrimoなんですが、はてなブックマークで見つけた、rimo.tv.screensaver(rimo.tv.screensaverとは)をみて、「面白いアイデア! Windows版もちょっとしたら10分ぐらいで作れるんじゃ?」と思って、試しに作ってみました。(実際は1時間ちょっとかかったorz) 動作環境 Windows (Vistaで確認)